在全球制造业不断迈向智能化、绿色化的今天,人们谈论更多的是机器人、人工智能、数字孪生,却很少有人把注意力投向气体供应。氮气——这种占据大气 78% 的气体,正在工业社会的角落里扮演着“最后一公里”的角色。它看似不起眼,却可能决定生产线的稳定性、供应链的韧性,以及一家企业能否在激烈竞争中突围。

一、被忽视的关键环节

工业企业常常会优先关注大宗原材料、电力与人工成本,而氮气由于单价相对低廉、采购习惯成熟,往往被忽略。但现实是:在电子制造、食品饮料、生物制药、金属加工、3D 打印等行业,氮气的存在不可或缺。

-

在 SMT 和 PCB 制造中,氮气纯度直接决定焊接良率;

-

在食品饮料包装中,氮气置换关系到保质期与口感;

-

在制药行业,氮气是关键的保护气体,影响药品稳定性;

-

在 3D 打印与激光切割中,氮气流量与稳定性决定成品质量。

如果说能源是工厂的血液,氮气就是神经系统。一旦供应中断或质量不稳定,整个系统都会陷入风险。

二、传统模式的脆弱性

长期以来,大多数企业依赖钢瓶和液氮配送来获得氮气。但这种传统供气模式,已经在新时代暴露出明显的脆弱性。

-

运输依赖:氮气需要通过罐车或钢瓶配送,一旦交通受阻、天气恶劣或节假日停运,工厂就可能陷入停机。

-

蒸发损耗:液氮储罐天然挥发,企业在看不见的情况下不断为“空气中的蒸汽”付费。

-

安全合规:钢瓶需要年检,厂区需要报批,管理成本逐年累积。

-

价格波动:液氮价格受能源和物流市场影响,成本难以预测。

这就是所谓的“最后一公里困境”:工厂内部已经实现自动化和数字化,但在气体供应环节,仍依赖低效且不可控的外部运输。

三、氮气与企业竞争力

在社会经济学的视角下,氮气供应方式并非单纯的技术问题,而是竞争力问题。

-

成本维度:一个饮料工厂如果能通过现场制氮节省 30% 氮气成本,利润率将立刻获得提升;

-

质量维度:电子厂如果 SMT 良率因为氮气稳定性提高 1%,其全球竞争力就会显著增强;

-

风险维度:制药厂如果因液氮断供导致停产,不仅损失产值,还可能因合规问题被监管处罚;

-

品牌维度:食品企业通过延长保质期与稳定口感,可以在消费者市场中获得更强的信任。

换句话说,氮气供应方式决定的不只是成本,而是一个企业能否把握市场主动权。

四、现场制氮:重塑最后一公里

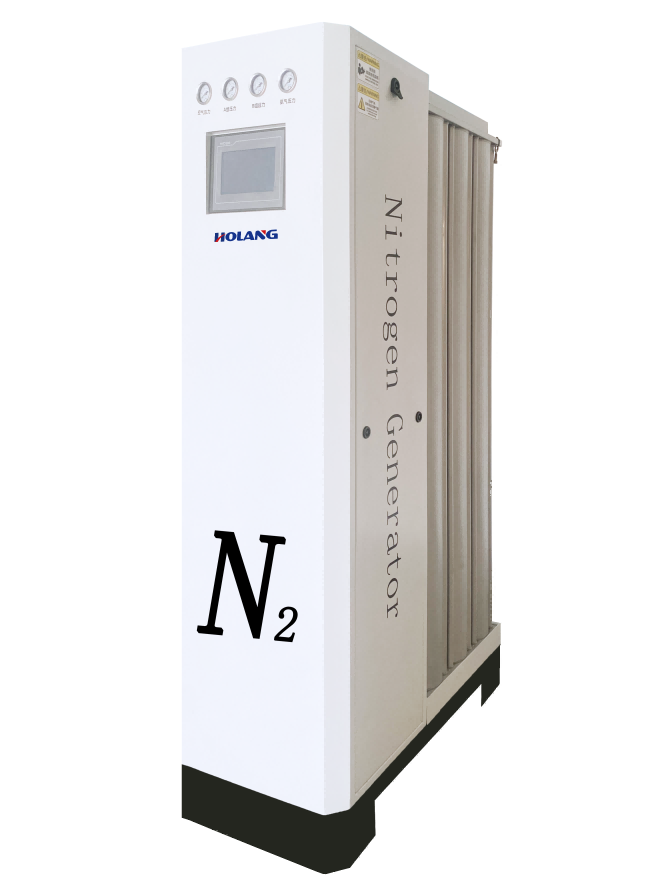

随着 现场制氮(on-site nitrogen generation) 技术的成熟,越来越多工厂开始选择在厂区内部署 氮气发生器(nitrogen generator)。尤其是 PSA制氮机(PSA nitrogen generator) 和 模块式氮气发生器(modular nitrogen generator),正在成为主流选择。

这种模式的优势在于:

-

成本更低:长期运行成本相比外部供气可下降 30%–50%;

-

连续稳定:7×24 小时供气,避免因运输或节假日导致的停产风险;

-

灵活扩展:模块化设计支持多台并联,随产能需求快速扩容;

-

绿色环保:减少运输与蒸发损耗,符合 ESG 与碳中和要求。

现场制氮把“最后一公里”转化为“零距离”,让企业从被动依赖转向主动掌控。

五、产业链安全与宏观经济

氮气供应的方式,甚至会影响一个国家或地区的制造业竞争力。

-

供应链安全:减少对外部物流依赖,提升产业链韧性;

-

能源效率:液氮深冷工艺能耗高,而制氮机能直接利用电力与压缩空气,效率更高;

-

区域平衡:在缺乏气体配送体系的发展中国家,制氮机让工厂也能拥有同样的生产保障;

-

碳排放管理:运输环节减少,大幅降低氮气相关的碳足迹。

这意味着,氮气供应不只是企业内部的选择,更是国家制造业竞争力的一部分。

六、未来竞争:谁掌握最后一公里

未来的工业竞争,不仅仅是机器设备的比拼,更是基础设施的较量。氮气供应,正是被长期忽视却极具战略意义的变量。

-

跨国企业:现场制氮成果可写入 ESG 报告,提升资本市场信任;

-

中小企业:通过制氮机降低成本和风险,获得与大企业同样的竞争条件;

-

行业龙头:用稳定供气建立护城河,当别人因断供停机时,你依然高效运转。

“最后一公里”的竞争,实际上是企业韧性与战略眼光的竞争。

结语

当我们谈智能工厂和绿色制造时,往往忽视了氮气。但事实是,氮气供应方式正悄悄影响着产业格局。

氮气发生器(nitrogen generator)、模块式氮气发生器(modular nitrogen generator) 和 PSA制氮机 不仅仅是设备,它们是企业构建供应链安全、提升竞争力、迈向可持续未来的钥匙。

氮气,这条看似微不足道的“最后一公里”,正在成为工业竞争的前线。谁能率先补齐,谁就能在未来的制造业版图中占据主动。